DINAMICS

PROCESSORS

"Processori di dinamica"

Uno dei gruppi più importanti, all'interno della grande famiglia degli effetti, è quello dei cosiddetti processori di dinamica; questo gruppo, il cui nome già crea un'aura di temibile serietà raccoglie tutti gli effetti che intervengono sostanzialmente sul livello dei suoni.

Oltre al compressore, la famiglia annovera altri componenti:

Il limiter, il gate, l'expander, il deesser, il ducker, molti di essi, infatti, vengono abitualmente usati in abbinamento ai compressori o, addirittura, ne rappresentano settaggi particolari.

Teorie di base

I compressori, essenzialmente, servono a ridurre la dinamica del segnale audio cui sono applicati. Ciò può essere utile per molteplici motivi: aumentare il livello medio, semplificare le operazioni di missaggio, modificare l'inviluppo di singoli suoni (rullante, cassa) conferendo un attacco più incisivo, fornire ad un impianto di amplificazione una potenza verso picchi imprevisti che possono danneggiare i singoli componenti ecc.

Il primo, rudimentale utilizzo dei compressori risale alle registrazioni degli anni 20-30 di esecuzione di musica classica; la gamma dinamica (oltre 100 dB) di un'orchestra sinfonica, infatti, qualche decennio fa superava allegramente le possibilità dei migliori registratori e riproduttori (60-70 dB).

Senza l'uso di compressori opportunamente tarati, ciò avrebbe comportato l'implacabile perdita dei passaggi più delicati, miseramente mascherati dal rumore di fondo del sistema .

Al giorno d'oggi i compressori sono abitualmente usati sulle singole tracce (in particolare voci, cassa, rullante, basso) durante le fasi di registrazione e Missaggio.

Il master stereo finale viene generalmente compresso durante la masterizzazione (spesso tramite compressori multibanda) e, per finire, tutte le radio o le discoteche effettuano ulteriori pesanti compressioni prima della diffusione della musica. Appare quindi evidente l'importanza dei compressori nella musica moderna...

Ma è anche comprensibile il disorientamento di molti utenti, visto che generalmente l'effetto dei compressori sfugge ad un orecchio non particolarmente esperto. Anzi, uno dei criteri di valutazione dei compressori è proprio la "trasparenza", ossia la capacità di intervenire anche pesantemente sulla dinamica del segnale in maniera poco appariscente…

Vediamo nei dettagli i controlli basilari di un compressore

Effetti collaterali

L'intervento sulla dinamica dei segnali operato dai compressori può comportare brutte sorprese. Poiché i compressori, per definizione, rendono più omogeneo il volume, è perfettamente normale che si verifichi un incremento di livello delle componenti più deboli del segnale.

Nel mondo reale ciò può significare: alzare il rumore di fondo, alzare i rientri microfonici non desiderati o anche in applicazioni live, aumentare i rischi di feedback.

Il primo caso può manifestarsi in tutta la sua devastante gravità mentre si cerca di comprimere una traccia di chitarra registrata con l'aiuto di fruscianti pedalini; il secondo caso comparirà in tutte le tracce di batteria, e un fonico alle prime armi potrebbe anche desistere dal comprimere un rullante suonato male per non ritrovarsi con il charleston altissimo. Il terzo caso può trasformare una tranquilla serata in un concerto di fischi per il fonico volenteroso ma in esperto.

Come ovviare a tali problemi?

Il metodo migliore è prevenire, il che significa porre maggior attenzione alla pulizia dei segnali, alla scelta ed al posizionamento dei microfoni, alla qualità degli strumenti usati. In certi casi può essere utile l'uso di tecniche di side-chain, ma la cosa in questo modo si complica ulteriormente; sicuramente uno dei segreti è… non pretendere troppo dai compressori! Indipendente dal loro utilizzo, gli strumenti che devono sottostare a determinare regole di linearità dinamica devono essere suonati e registrati nel modo migliore possibile! Se il batterista non è in grado di sostenere il brano dall'inizio alla fine con una "pacca" omogenea su cassa e rullante, è inutile perdere tempo a settare compressori. Se il cantante non è in grado di mantenere una distanza costante dal microfono, anche con i migliori compressori sarà ben difficile assicurare alla voce il livello giusto su tutte le frasi del cantante.

La morale è sempre la stessa: il risultato finale sarà condizionato dal punto più debole dell'intera catena audio.

Inutile usare i compressori se mancano i requisiti fondamentali, esattamente come e inutile montare il motore di una Ferrari sulla carrozzeria di una Fiat Cinquecento.

THRESHOLD (soglia)

Il punto di threshold, solitamente variabile fra -40dB e +20dB, corrisponde al livello a cui il compressore comincia ad agire. Ad esempio, se la soglia è impostata a -10dB e il rapporto di compressione è 4:1, il compressore è assolutamente ininfluente fino a che il livello del segnale non supera i -10dB; da li in poi, il segnale viene incrementato in uscita di un decibel ogni quattro in entrata . Attenzione a non farvi ingannare da rapporti di compressione apparentemente molto diversi fra loro: un compressore con la soglia a -40dB e rapporto 2:1 provoca un'attenuazione maggiore su un segnale a 0dB di un compressore con soglia -10 e rapporto 10:1. Nel primo caso, infatti, per 40dB (-40 a 0) il compressore opererà una riduzione 2:1, effettuando quindi un'attenuazione reale di 20dB. Nel secondo caso, invece, i decibel attuali sono soltanto 9; infatti, l'unica parte su cui agisce il secondo compressore è quella compresa fra -10dB e 0dB, dieci dB per cui vale il rapporto 10:1.

Il segnale, anziché andare a 0, si ferma a -9dB Il punto di intervento del compressore viene solitamente chiamato knee (letteralmente ginocchio), e può essere di due tipi: hard knee o soft knee (figura 2). Il primo, caratterizzato da un angolo netto fra la linea del segnale non trattato e quello compresso, è più preciso e prevedibile nel funzionamento, il secondo è invece più "trasparente" all'uso.

Poiché spesso ai compressori si richiede proprio un intervento di regolazione del livello senza provocare effetti collaterali (colorazione timbrica, pumping, breathing e altro),questa seconda modalità di intervento può talvolta essere preferibile.

fig1 - Schema base di funzionamento di un compressore

fig2 - Il punto di threshold viene solitamente definito knee. Le applicazioni di limiter necessitano di un rigido hard knee che intervenga immediatamente, ma in altre occasioni

(ad esempio per livellare la traccia della voce solista) è preferibile usare una curva d'intervento più morbida, chiamata soft knee, che rende l'uso del compressore meno evidente all'ascolto. In pratica, il rapporto di compressione aumenta gradatamente nei decibel intorno al valore di threshold.

RATIO (rapporto)

Il rapporto di compressione varia generalmente da 1:1(nessuna compressione) fino al limite teorico massimo 8:1 (infinito a uno).

Il senso è chiaro: un rapporto 4:1, ad esempio indica che sono necessari

4 dB per ottenere l'aumento di livello di un dB; similmente, un rapporto 10:1 richiede ben 10dB per ottenere l'incremento di un solo dB. Generalmente, con rapporti di compressione superiori a 10:1 si parla di applicazioni di limiter, che è appunto un caso particolare di compressione.

Il rapporto 8:1, che rende impossibile superare la soglia limite, viene usato prevalentemente per evitare il sovraccarico di un determinato circuito.

L'intervento di un limiter è solitamente avvertibile e spesso non molto piacevole, ma può prevenire guai peggiori:ad esempio, nella registrazione digitali, un limiter a -1dB protegge del terribile clipping a 0db in cui si potrebbe incorrere con picchi inaspettati del segnale in ingresso. In questo caso, un limiter rappresenta una valvola di sicurezza che agevola il lavoro e consente di tenere il livello piuttosto alto senza rischiare di dover ripetere la registrazione in caso di sbalzi imprevisti di livello.

ATTACK (attacco)

Il parametro attack definisce il tempo in cui il compressore diviene operativo dal momento in cui il segnale oltre passa la soglia prestabilita.

I valori in gioco sono nell'ordine dei millisecondi, solitamente da meno di 1 a circa 200.

Purtroppo non sempre i compressori riportano i valori secondo una scala graduata in millisecondi, spesso il controllo riporta genericamente le indicazioni fast (veloce) alla sinistra del potenziometro e slow(lento) alla destra. Indipendentemente da ciò, la regolazione del tempo di attacco, anche se non facile, è molto importante e non deve assolutamente essere sottovalutata.

Sulla voce, ad esempio, la compressione dei transitori d'attacco delle consonanti può deteriorare la comprensibilità delle parole e rende tendenzialmente "scuro" il timbro; in questo caso, un attacco da medio a lungo può migliorare parecchio il risultato.

Con i limiter, solitamente, si usano invece tempi di attacco rapidissimi, visto che il fine di tali settaggi è quello di fornire una soglia di protezione che non può essere superata.

È interessante notare che i normali compressori hardware, per veloci che possono essere, hanno sempre un leggerissimo ritardo di intervento; in molti casi, quindi, l'abbassamento di livello tramite il fader di canale durante il missaggio rimane un'operazione insostituibile per compensare sbalzi eccessivi di livello di uno strumento solista.

È importante notare però che alcuni plug-ins sembrano invece riuscire a lavorare con tempi di attacco uguali a zero; in effetti ciò non stupisce più di tanto, visto che i plug-ins lavorano su un segnale già registrato.

RELEASE (rilascio)

Il parametro release, raramente chiamato anche hold, determina per quanto tempo il compressore deve continuare ad agire dopo che il segnale è tornato sotto la soglia di intervento. Il suo range varia comunemente fra 20 millisecondi e 2-3 secondi.

Attenzione a non confondersi: un tempo di rilascio lungo corrisponde a sustain breve del suono, poiché questo continua ad essere compresso

(quindi abbassato di volume).

Viceversa , per cercare di aumentare il sustain del suono(tipicamente di rullante o altri suoni percussivi) bisogna usare tempi di release brevi.

La regolazione del tempo di release spesso incute timore; un buon metodo può essere quello di partire da un valore breve (potenziometro girato a sinistra) e aumentare gradatamente il valore fino a che il compressore incominci ad agire in modo deciso ma pulito. In particolare, il controllo del release consente di eliminare il fastidioso effetto "pumping" (pompaggio) che si verifica facilmente con compressioni piuttosto marcate.

OUTPUT (livello di uscita)

Il livello di uscita è semplicemente un controllo di guadagno, solitamente con escursione + dB, consente di alzare il volume in modo da compensare i decibel che sono stati attenuati.

Il suo settaggio va effettuato alzando il livello di tanti dB quanti sono quelli segnalati dall'indicatore di attenuazione (gain reduction).

Occasionalmente, il potenziometro di output di un compressore può essere usato per abbassare il segnale allo stadio di insert del mixer. Il sottoscritto,un paio di volte, si è trovato ad usare tale ripiego per attenuare un segnale in ingresso al mixer troppo alto.

BYPASS

Assolutamente indispensabile, per poter confrontare il segnale processato con quello originale, è la presenza di un selettore bypass che esclude l'intervento dello strumento.

Attenzione, controllate sempre di aver correttamente impostato il potenziometro di output prima di fare qualsiasi paragone.

È noto, infatti, che il segnale più forte sembra sempre il migliore...

Peak--RMS

Su molti compressori è presente un selettore che consente di far lavorare lo strumento alternativamente sul livello medio del segnale (RMS) o sul livello di picco.

Attenzione, spesso la differenza si riduce semplicemente al fatto che in RMS il compressore regola automaticamente i tempi di attacco e rilascio.

Ciò comporta una tensione notevole per chi è alle prime armi,ma ricordate sempre che i settaggi automatici non sono mai ottimali...

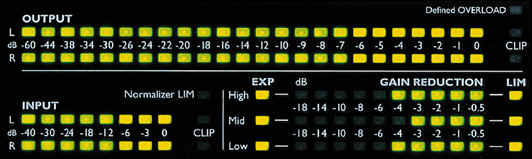

METER

Per la regolazione di un compressore è indispensabile poter contare su alcuni indicatori di livello; generalmente questi sono a led, di azione velocissima. In un sistema completo, gli indicatori sono tre:

Input level--rappresenta il livello in ingresso. L'impostazione del parametro di threshold va fatta controllando l'andamento del segnale in ingresso. Attenzione ad interfacciare correttamente il compressore con il mixer, settando il livello operativo a -10dBV o +4dBu.

Output level--rappresenta il livello in uscita, ovviamente quando il compressore non è in bypass (altrimenti corrisponde a quello in entrata). Poiché lo scopo principale del compressore è proprio quello di modificare i rapporti dinamici, il suo andamento sicuramente si differenzierà da quello del livello in entrata.

Gain reduction--è probabilmente il meter più importante, quello che mostra effettivamente la qualità di dB attuali dal compressore. Va tenuto costantemente sotto controllo durante il settaggio di tutti i parametri, specie di quelli più difficili come il tempo di attacco o di rilascio.

Expander/Gate: Parametri

THRESHOLD (soglia)

Il segnale che oltrepassa la soglia passa inalterato, quello che rimane sotto subisce l'intervento del gate/expander. Spesso il potenziometro di controllo dispone della posizione off, che disabilita di fatto il circuito di gate.

RATIO (rapporto di attenuazione)

Tale controllo, presente soltanto negli expander e non nei gate classici, esprime la quantità di attenuazione che viene apportata al segnale sotto la soglia.

ATTACK (attacco)

Specifica il tempo che impiega il gate per aprirsi completamente dopo che il segnale ha superato la soglia.

HOLD (tieni)

Il parametro hold determina un intervallo di tempo in cui il gate forzatamente aperto anche se il segnale è sceso sotto la soglia di intervento. Secondo l'esempio precedente, in questo modo si può salvare integralmente il decadimento naturale del suono, pur impostando la soglia sufficientemente alta per lasciare il gate chiuso quando il batterista suona gli altri pezzi della batteria.

RATE (velocità)

Indica la velocità di intervento del gate. Quando il segnale scende sotto la soglia, questo controllo rende l'azione del gate più o meno veloce. In pratica, se usiamo il gate per accorciare il decadimento di un tom ma vogliamo comunque ottenere un effetto naturale e non di taglio improvviso, è necessario usare questo controllo per regolare la lunghezza dal suono come più ci piace. A volte questo controllo viene chiamato DECAY.

FILTER (filtro)

Spesso i gate sono dotati di filtri di vario tipo che aumentano il grado di selettibilità sul segnale in ingresso. Il funzionamento dei filtri varia da strumento a strumento; il caso più comune è forse quello in cui l'azione combinata di più filtri consente di selezionare un range di frequenze che può passare con maggiore facilità attraverso il gate. Ad esempio, si può intervenire sulla traccia del rullante agevolando il passaggio delle frequenze medie a scapito di quelle più acute, in modo da rendere più difficile l'apertura del gate sui colpi di charleston. Badate bene non si tratta di equalizzazione del segnale, ma solo di sensibilità all'apertura del gate.

I parametri di attacco e rilascio in un compressore.

Attenzione, il livello scende fino al punto di threshold soltanto nel caso di rapporto di compressione 8:1.

Ad ogni modo, è importante capire che la logica che governa il settaggio dei tempi di intervento di un compressore sono sempre riferiti ad un'attenuazione del segnale.

Un tempo di attacco lungo, quindi, serve generalmente per rendere più incisivo l'attacco del segnale processato, e un rilascio mediamente corto (associato a rapporti di compressione elevati) produrrà tendenzialmente un aumento del sustain...

Il Compressore scatenato...

Il compressore...

Side Chain indica un circuito di collegamento ad apparecchiature esterne che possono fornire un segnale di controllo; in pratica, il segnale che entra dall'ingresso side chain passa esclussivamente dal circuito di comando del compressore, determinandone così le modalita d'intervento.

Cerchiamo di essere più chiari con un esempio.

Key listen

La maggior parte dei processori di dinamica dotati di circuito sidechein dispongono di un particolare pulsante denominato Key Listen.

Premendolo, il compressore riporta sull'uscita principale il segnale di controlloche entra dall'ingresso sidechain; tale funzione è molto utile, ad esempio, nel cercare la giusta frequenza per un deesser efficace o per monitorare un segnale usato come trigger

Supponiamo che il compressore sia collegato in INSERT sul canale della voce solista e che nel circuito side chain (del compressore stesso) sia collegato un equalizzatore grafico.

Bene, il segnale di ritorno dall'equalizzatore verrà "ascoltato" dal compressore per decidere quanto e come intervenire sul canale della voce (seguendo, ovviamente, i parametri threshold, ratio ecc..).

In definitiva, il compressore "crede" di processare il segnale equalizato, e invece modifica il segnale originale (non equalizzato) e lo riporta all'uscita.

Probabilmente a questo punto potrebbe ancora sfuggirvi il senzo di una simile stravagante operazione.

Perché mai comprimere un segnale non sulla base di quel che è veramente, ma "guardando" una sua immagine in qualche modo distorta?

Principalmente per due motivi: il primo è che attraverso il circuito di side chain si possono mettere in evidenza i dettagli maggiormente bisognosi di modifica dinamica; il secondo è per creare relazioni dinamiche automatiche fra due o più suoni.

Il circuito side chain è quindi fornito di un output e un input.

Solitamente tali connessioni vengono realizzate nei processori hardware con due prese jack sbilanciate o con una presa singola stereo (tipo cavo insert).

Non mancano, tuttavia, modelli di gran pregio che usano connessioni bilanciate XLR per l'uscita e l'ingresso del circuito side chain.

Il compressore, grazie a questa porta di indi controllo, può veramente "scatenarsi" in una lunga serie di applicazioni, da quelle più insolite a quelle più comuni.

Non preoccupatevi se ancora la cosa vi sembra poco chiara.

Collegamenti

Una delle principali differenze fra i processori di dinamica e gli effetti più comuni (riverberi, delay, ecc.) è che i primi vanno collegati in serie; ciò viene fatto attraverso i cosiddetti punti di inserzione, o più comunemente insert.

In pratica il percorso del segnale viene deviato all'esterno del mixer attraverso l'uso di un doppio cavo di send-return (mandata-ritorno), che spesso utilizza per praticità un semplice connettore jack stereo.

La fig.3 vi aiuterà a comprendere il meccanismo.

È ovvio che nel caso di un riverbero, invece, la pratica comune prevede l'assegnazione attraverso un circuito parallelo, poiché al segnale originale va sommato il segnale proveniente dal riverbero, esattamente come al suono di uno strumento si sovrappongono le riflessioni ambientali.

Dato l'enorme uso dei compressori nelle moderne tecniche di registrazione, è assolutamente indispensabile poter disporre di almeno un punto di insert per ciascun canale; se ciò da qualche tempo è diventato comune nelle consolle analogiche, spesso tele disponibilità manca nei mixer digitali, per i quali ogni punto di insert rappresenta un'onerosa accoppiata di convertitori D/A A/D. ecco perché molti costruttori (ad esempio yamaha nello 01v) preferiscono munire i loro prodotti dei numerosi processori di dinamica: gli utenti, potendo usare i processori interni, possono fare a meno di un insert di qualità per ciascun canale.

Per quanto riguarda i sistemi di registrazione DAW, come ad esempio Cubase VST, da un lato on possiamo fare a meno di gioire per l'eccezionale abbondanza di insert e plug-ins.

Purtroppo, i compressori software non possono però essere usati durante le registrazioni, a protezione dello stadio di conversione A/D; le plug-ins, in fatti, intervengono sul segnale già convertito in digitale e… quel che successo durante la conversione non li riguarda!

Fig.3- I collegamenti in insert vengono solitamente fatti attraverso l'uso di un apposito cavo, questo è formato da un connettore stereo (che viene inserito nella presa insert del mixer) da cui si dividono due cavi terminali con normali jack mono, uno per il segnale in uscita è l'altro per quello di ritorno.

Il circuito così si chiude e il canale del mixer viene a disporre di un nuovo dispositivo esterno.

Generalmente i collegamenti insert sono usati per i processori di dinamica e/o equalizzatori esterni...

Il Deesser

Riprendendo la voce con un microfono, spesso si verifica una sgradevole enfatizzazione delle sibilanti. Ciò avviene per un insieme di fattori difficilmente controllabili, che vanno dalla risposta in frequenza del microfono usato alle caratteristiche direzionali dell'emissione vocale. Il fenomeno, che si verifica soprottutto con la ripresa in campo vicino, nei casi peggiori può essere talmente fastidioso da rovinare una bella timbrica vocale o, addirittura, pregiudicare l'intelligibilità delle parole.

Poi chè le frequenze tipiche delle sibilanti sono quelle acute, la prima tentazione é quella di intervenire con un equalizzatore in modo da attenuare la gamma 4-8KHz, ma.... chi ci ha provato sa che, in questo modo, insieme al ridimensionamento delle sibilanti si ottiene una voce opaca, scura, assolutamente incapace di spiccare in un mix complesso.... praticamente, la cosa peggiore che si può fare ad una voce solista! La stessa area di frquenze, infatti, é particolarmente importante per conferire "presenza" ad una voce; non a caso, la maggior parte dei microfoni per voce (dai dinamici SHURE SM58 a molti condensatori) sono caretterizzati da una marcata enfatizzazione in quella che, anche nei trattati di psicoacustica, viene definita l'area della parola. In pratica, ridimensionando le ...s... con l'equalizzatore, si conferisce un duro colpo ai transitori d'attacco di molte consonanti (c, d, t, ecc..), cosi importanti per rendere la voce registrata "up in your face", ossia presente e vicina come quando ci parlano davanti alla faccia.

Esclusa quindi la prima possibilità, ai più pignoli potrebbe venire in mente di risolvere il problema alla radice, rieducando il cantante, sostituendo il microfono,allontanando il punto di ripresa...Seppur encomiabili,tali strade raramente sono percorribili: rieducare un cantante richiede mesi o anni, sostituire il microfono non sempre assicura la risoluzione del problema, aumentare le dimensioni del campo di ripresa può portare fastidiosi effetti collaterali (rientro di rumori non desiderati, riverberazione eccessiva, suono "piccolo" e lontano).

Il principio che sta alla base del compressore-deesser è di abbassare il livello (comprimere) ogni qualvolta venga riprodotta una sibilante fastidiosa. ciò può essere fatto soltanto con l'ausilio di un equalizzatorenel circuito side chain, poiché il livello assoluto delle sibilanti è inferiore a quello delle frequenze basse della voce (un compressore "normale", interverrebbe principalmente su queste). In pratica, il compressore manda una copia esatta del segnale in ingresso all'equalizzatore, che provvede ad enfatizzare Ile frequenze incriminate (di 5-12dB) e, eventualmente, ridurre i bassi; il segnale di ritorno del side chain, in pratica aumenta la sensibilità del compressore alle ...s... e lo fa agire di conseguenza.

E' interessante notare che l'equalizzatore non deve necessariamente essere di altissima qualità, visto che alla fine il suo intervento non e direttamente udibile. Tuttavia, per ottenere risultati particolarmente "mirati", sarebbe bene utilizzare un equalizzatore parametrico con campanatura stretta o un grafico a mlte bande, per riuscire a centrare la frequenza più fastidiosa. Questa varia, a seconda del cantante e del microfono, All'interno della gamma 4-8KHz.

I settaggi del compressore, naturalmente, variano a seconda del sagnale di partenza, dei gusti personali e del contesto in cui va inserita la voce. tuttavia, un buon punto di partenza può essere dato dai seguenti valori:

Treshold: -10/-5dB

Ratio: 4:1

Attack: al minimo consentito

Release: corto, 0,1/0,4 sec

Per quest'applicazione è preferibile un intervento del tipo hard-knee.

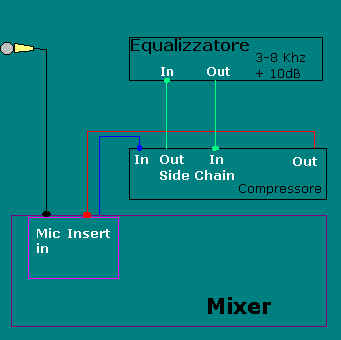

Schema di collegamento per un "Deesser"

Il compressore viene regolarmente collegato nella presa insert del canale che necessita una ritoccatina alle sssibilanti, nel circuito side chain è inserito un equalizzatore con un'enfatizzazione di circa 10dB alla frequenza fastidiosa. Questa, secondo il cantante ed il microfono usato, si trova generalmente fra 3 e 8/10Khz. il compressore, divenuto ipersensibile alla frequenza enfatizzata nel circuito side chain, deve essere impostata in modo da entrare in azzione soltanto alla pronuncia delle ...S...

Ducker

Il ducker può essere definito come un processore di dinamica che riduce il livello di un segnale audio in presenza di un secondo segnale. L'applicazione più comune è quella usata dai disk jokey: quando questi parlano, il livello della musica viene automaticamente abbassato. Vediamo come.

Innanzitutto, la voce del presentatore va assegnata normalmente ad un canale del mixer, e la musica ad un altro canale, su cui va collegato in insert il compressore. Attenzione, il segnale del parlato deva in qualche modoessere inviato anche all'ingresso del side chain. Ciò può essere fatto con un apposito splitter, un semplice doppino ben fatto, o prendendo l'uscita diretta del canale della voce.

Se il presentatore non parla, la musica non viene compressa. Se il presentatore parla, il compressore entra in azione abbassandone il livello in base ai valori assegnati ai parametri. Anche in questo caso, riporto un settaggio d'esempio che può essere usato come punto di partenza:

Treshold: 0dB

Ratio: 4:1

Attack: corto (1/20 millisec)

Release: medi (0,3/0,8 sec)

Output: 0dB (guadagno unitario)

La sogli di intervento ed il rapporto di compressione possono anche essere sensibilmente differenti da quando indicato: se il ducker viene usato in discotecha, ad esempio, probabilmente si desidererà abbassare il livello della musica il minimo necessario, in modo da non interrompere le danze; in un supermercato, invece, o in qualunque altra situazione dove il parlato è assolutamente prioritario, le impostazioni possono essere molto più drastiche (threshold -20dB, ratio 10:1) in modo da annullare quasi del tutto il segnale musicale.

Quello sopra riportato non è l'unico caso in cui può essere usato con profitto un ducker. Ad esempio, il ducker può essere usato modificare automaticamente il livello del delay di uno strumento, in modo che le ripetizioni si sentano soltanto (o prevalentemente) durante le pause. In questo modo, un fraseggio veloce non viene malamente impastato dalle ripetizioni multiple del dalay. Molto utile su voce, chitarra e, in generale, su tutti gli strumenti solisti.

Un altro trucco, usato a volte per sfruttare al massimo la gamma dinamica disponibile, e quello di far contrillare il basso della cassa, in modo che quando questa suono il basso venga compresso di qualche dB. Se i settaggi vengono fatti con estreme attenzione, questa malizia consente di ottenere un legero incremento della compressione in gamma bassa, tanto ricercata nella produzione musicale degli ultimi anni.

Un'ultima indicazione, particolarmente utile a mio avviso per drum & bass, jungle e simili: provate ad utilizzare suoni di cassa con un decadimento lungo e una compressione tosta controllata in side chain dalla rullante...

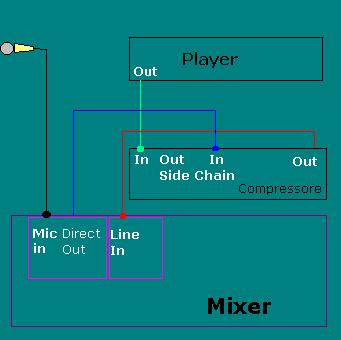

Schema di collegamento per un "Ducker

Il segnale della voce, dopo esser stato preamplificato, viene inviato allingresso del side chain attraverso l'uscita diretta o, se questa non fosse presente, un'uscita ausiliaria. Il CD player puo essere collegato al compressore direttamente o attraverso gli insert del mixer. Naturalmente, sarà necessario un compressore stereo, con i due canali agganciati (link).